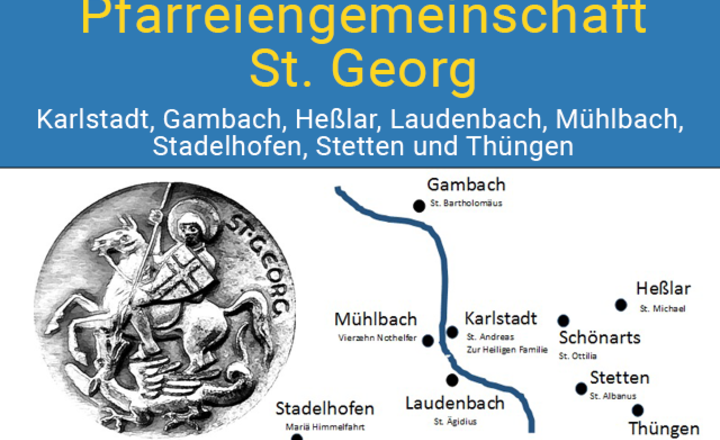

Pfarrkirche

Der Standort

Die Pfarrkirche St. Laurentius ist an einem Platz erbaut, der schon sehr früh als der kirchliche Mittelpunkt der Gemeinde angesehen werden muss. Die starke Mauer, die heute noch zum Großteil den Kirchplatz umschließt, lässt unschwer erkennen, dass es sich dabei um eine wehrhafte Kirchhofmauer handelt. Inmitten des ehemaligen Friedhofs stand ein kleines Kirchlein, das als Pfarrkirche diente. Auch der unterhalb der Kirche gelegene Ortsteil „Propstei“ bestätigt diese Annahme.

Diese Bezeichnung besagt, dass es sich hierbei um den Wohnsitz von Pröpsten handelt, also um Geistliche eines Klosters, die als Pfarrherrn in Retzbach wirkten. Tatsächlich gehörte die Pfarrei Retzbach bis zur Säkularisation im Jahr 1803 dem Benediktinerkloster Neustadt am Main.

Bischof Otto II. hatte sie nämlich bereits im Jahre 1336 dem Kloster geschenkt.

Vorbereitungen zum Neubau

Im Jahr 1613 wird dem damaligen Probst die Erlaubnis erteilt, dass die Mehrzahl der Gottesdienste in der Wallfahrtskirche gehalten werden dürfe, da das Pfarrkirchlein sehr klein, dunkel und unfreundlich sei. Im Jahr 1688 wird die Wallfahrtskirche von der geistlichen Regierung in Würzburg zur Pfarrkirche erklärt, bis wieder eine Pfarrkirche entstehe.

Eine geschichtliche Untersuchung durch Oberregierungsrat Peter Vychitil im Jahr 1978, als der Fußboden der jetzigen Kirche im Zuge des Einbaus einer Fußbodenheizung entfernt wurde, ergab Folgendes:

Um genügend Platz für den Neubau der barocken Kirche zu gewinnen, wurde ihr überraschend kleiner, nur 6,25 m breiter und etwa 10 m langer Vorgängerbau abgebrochen, der ihn zumindest an der Süd- und Ostseite umgebende Friedhof aufgelassen und die Friedhofsmauer an der Ostseite, wahrscheinlich auch an der Nord- und Westseite abgetragen. Der Bauplatz wurde so eingeebnet, dass die mit Schutt verfüllten, rund 85 cm breiten Ausbruchgruben des östlichen Bereiches der Nordwand und des nördlichen Bereiches der Ostwand der alten Kirche nur noch etwa 15 cm tief im ungestörten Boden erhalten waren. Kein einziger Mauerstein wurde mehr in seiner Lage angetroffen. Gründe für die Erhaltung einer so kleinen Kirche bis ins 18. Jahrhundert könnten darin gesehen werden, dass einerseits der Friedhof mit Gadenanlagen Befestigungscharakter hatte und keine Erweiterung ohne Aufgabe dieser Eigenschaft möglich war, und dass andererseits die vorhandene Wallfahrtskirche zur Verfügung stand.

Der Kirchenneubau

Am 21.02.1736 entschied Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn, die alte Kirche könne abgebrochen und ein Neubau errichtet werden, nachdem mit 1.000 Gulden Bargeld und 40 Fudern Wein die Anfangsfinanzierung gesichert sei. Bereits am 11. April lagen Pläne von Balthasar Neumann vor, die im 2. Weltkrieg verbrannt sind. Am 25. November 1736 legte der Würzburger Weihbischof Johann Berndhard Mayer den Grundstein der heutigen Kirche.

Bis 1738 war das Langhaus durch Maurermeister Mathes Kolb und Zimmermeister Stahl von Würzburg im Rohbau erstellt. Die Steinarbeiten lieferte der Steinmetz Johann Adam Sehlmann aus Wernfeld.

Die alte Pfarrkirche war am 20. Juli profaniert worden. Die beim Abbruch des Gebäudes anfallen-den verwertbaren Materialien wurden verkauft. Dabei kamen über 200 Gulden für den Baufond zusammen. Das Datum 1739, welches sich aus dem Chronogramm über dem Hauptportal der Kirche ergibt, bezeichnet die Vollendung dieses Bauteils.

Am 10. August 1740, dem Fest des Kirchenpatrons Laurentius, wurde die Kirche durch denselben Weihbischof Johann Bernhard Mayer geweiht.

Der Kirchenbau selbst

Beim Entwurf der Kirche folgte Balthasar Neumann einem einfachen, schon von Josef Greising in der Pfarrkirche zu Steinbach verwendeten Grundrissschema, dem rechteckigen Saalschiff mit eingezogenem polygonalen Chor und halb vor die Fassade gestellten Turm.

Es handelt sich also um eine Fassadenturmkirche - im Unterschied zu einer Chorturmkirche.

Aller Aufwand ist auf die Fassade konzentriert, die sich in drei Abschnitten erhebt und vom dem Zwiebelturm mit Laterne gekrönt wird. Im mittleren Teil befindet sich die Statue des Kirchenpatrons Laurentius. Nur am Turm begegnen wir einem Leitmotiv von Neumanns Bauzier, den kurvigen Bedachungen über den Fenstern.

Wir betreten die Kirche durch das Turmportal. In der kreuzgewölbten Turmhalle ist auf der rechten Seite noch die schöne geschwungene Emporentreppe erhalten geblieben.

Wegen der Brandgefahr wurde die Kirche nach Geheiß des Fürstbischofs mit einem steinernen Gewölbe versehen. Die Seitenwände zeigen bereits Andeutung der bei Neumann beliebten Zweischaligkeit. Die breit gespannten Kreuzgratgewölbe teilen den Raum in gleichmäßige Abschnitte. Umlaufende Sockel und Pilaster vor Wandpfeilern beleben und gliedern die Flächen.

Am Chorbogen finden wir als einzige Stuckdekoration das Wappen des Fürstbischofs Friedrich Carl von Schönborn in hell-dunkelgrauen Tönen.

An der Rückwand finden wir ein reich geschnitztes Gestühl aus den vierziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Die Ziermotive sind wie zwei spiegelbildliche C ineinander verschlungen. Dieses Gestühl stammt vermutlich aus einem Benediktinerkloster. Bis in die Neuzeit waren dort die Sitze für den Gemeinderat und die Feldgeschworenen. Im Mittelgang und Chor hat man bei der Renovierung unter Pfarrer Gerold Postler und Architekt Arno Sohn den alten Fußbodenbelag aus Rotsandsteinplatten erhalten. Der schönen barocken Kommunionbank aus Holzbalustern entspricht die in gleicher Form gearbeitete Brüstung der Orgelempore. Behutsam hat man bei der Renovierung 1978 die Türen der Kommunionbank für den neuen Zelebrationsaltar und einen Ambo verwendet.

Im Chor steht ein einfaches Chorgestühl aus dem 18. Jahrhundert unter Verwendung älterer Teile.

Ihren besonderen Glanz und ihre innere Harmonie erhält die Pfarrkirche durch die drei großen Altäre und die Kanzel, gegen 1747 von den Karlstädter Bildhauern Schäfer gefertigt.

Im Ornamentenstil bewegen sie sich zwischen Régence und Rokoko. Das aufgeraute Muschelwerk verrät die Kenntnis von Arbeiten des Würzburger Hofstukkatuers Antonio Bossi. Im Hochaltar das farbenprächtige Bild der Laurentiusmarter von dem sonst nicht bekannten Maler F. L. Zaner (1744), flankiert von den Benediktinerheilgen Benedikt und Scholastika. Im Aufsatz über dem fürstbischöflichen Wappen die Heiligste Dreifaltigkeit, seitlich Allegorien von Glaube und Gerechtigkeit.

Die Heiligste Dreifaltigkeit übergibt die weltliche Macht an den Fürstbischof, der mit Glaube und Gerechtigkeit sein Volk regieren soll.

Maria wird im Altarbild des linken Seitenaltars als Immaculata dargestellt: Ein Bild aus der Offenbarung des Johannes: Die Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. In der Erdkugel zu ihren Füßen kann man noch die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies erkennen. Begleitfiguren sind Johannes der Täufer als Vorläufer und der hl. Josef als Nährvater Jesu. Ein Rosenkorb mit dem Marienmonogramm schließt den Altar nach oben ab.

Der rechte Seitenaltar ist volkstümlichen Heiligen gewidmet: Unter dem Jesusmonogramm im Aufsatz das Altarbild mit dem Winzerpatron Urban: Ein Bischof Urban versteckt sich zur Zeit der Christenverfolgung in einem Weinberg und entgeht dadurch dem Martyrium. So erwählen ihn die Winzer zu ihrem Patron, und bald wird aus dem Bischof Urban Papst Urban. Begleitfiguren sind rechts der hl. Antonius mit dem Esel, der vor dem Allerheiligsten hinkniet, und dem hl. Valentin, dem Patron der Epileptiker ( zu seinen Füßen liegt ein Junge mit einem epileptischen Anfall).

Traubengewinde erinnern wohl an die erste Winzergenosenschaft in Retzbach. Im Altarunterbau befindet sich das hl. Grab, das an den Kartagen geöffnet wird.

Am Korb der Kanzel finden wir die ausdrucksvollen Gestalten der vier Evangelisten mit ihren Symbolfiguren. Auf dem Schalldeckel der Gute Hirte, in dessen Vertretung der Priester predigen soll.

Die Taube als Symbol des Hl. Geistes soll ihm die rechten Worte eingeben. Die Hand mit dem Kreuz weist wohl auf das Wort aus dem Korintherbrief von Paulus hin: „Wir predigen Christus, den Gekreuzigten“.

Erwähnenswert ist noch, dass wegen des kostspieligen Deckengewölbes in der Folge das Geld aus ging, und die Altäre deswegen nicht farbig gefasst werden konnten. Erst einhundert Jahre später konnten durch eine Stiftung Altäre und Kanzel durch den Thüngersheimer Vergolder Michael Klüpfel marmoriert werden.

Die großen Bilder an den Seitenwänden stellen die sieben Sakramente und Szenen aus der Passion und der Auferstehung Jesu dar. Die älteste Figur in den Vitrinen (1697) ist dem Winzerpatron Urban gewidmet. Daneben noch die Figuren des hl. Laurentius , des hl. Johannes des Täufer und des hl. Wendelin als Schutzpatron der Landwirte. Besonders bemerkenswert ist unter dem Kreuz an der rechten Seitenwand die Darstellung der Pieta: Die Mutter mit dem toten Sohn auf ihrem Schoß, dort ist ihr Blick schon in die Zukunft gerichtet.

Renovierungen

Durch Einschüsse am Ende des zweiten Weltkrieges entstanden Löcher in der Außenfassade, die unter Pfarrer Hermann Josef Klug sofort nach Kriegsende wieder ausgebessert wurden. 1963 erfolgte eine Außenrenovierung, 1974 wurde der Dachstuhl imprägniert, 1975 wurde das Dach vollständig neu gedeckt und Teile des Gebälks ausgewechselt. 1976 ließ die politische Gemeinde, die die Baulast für den Turm trägt, eine neue Turmuhr mit vier Zifferblättern anschaffen und das Dach erneuern. 1977/78 erfolgte die Innenrenovierung mit dem Einbau einer Fußbodenheizung. Am 9. September 1978 konnte Bischof Josef Stangl als eine seiner letzten Amtshandlungen die Weihe des neuen Zelebrationsaltars vollziehen. Dabei wurden folgende Reliquien in den Altar eingelassen: Hl. Sebastian, hl. Vitus, hl. Urban, hl. Burkard, Sel. Liborius Wagner. Zum 250-jährigen Jubiläum im Jahr 1990 erfolgte die Außenrenovierung, bei der die Kirche wieder die weiße Farbe erhielt. Am 29. Juli feierte Weihbischof Helmut Bauer mit der Gemeinde den Festgottesdienst mit dem anschließenden Fest auf dem Schulhof. Der Tag endet mit einer großen Serenade auf der Treppe vor der Kirche. Mitwirkende waren der Kirchenchor, der Männergesangverein, Flötengruppe und Schola, der Moderne Spielmanns- und Fanfarenzug, der Musikverein Frankonia und die Brüder Thomas und Ralf Behr als Solisten hoch oben in der Laterne des Kirchturms.